放假吃飽太閒,來聊聊尖尖。

有點不負責地放個前提:以下都是我的猜測,啦。

尖尖浮文字書系成立於2006年,眾所周知,是一個以出版「輕小說」為主的書系。但它早期並不是這個樣子的,特別是剛成立的那段時間。

我之所以提出這一點,是以早期浮文字的出版作品為根據進行推論。目前在尖尖的官方網站上可以考據得到、最早的「浮文字出版品」是西尾維新《斬首循環:藍色學者與戲言跟班》,出版日期為2006/1/25。

(不過,在官網上還顯示了另一本《機動戰士 GUNDAM 0083(03)》,出版於1999年。根據尖尖自己的聲明,浮文字書系成立於2006年──嗯?難道尖尖出錯了嗎?……是很有可能。)

2006年推出的浮文字作品,在官網上可以看到的就只有10本。作為一個剛推出的書系,這樣的出版數量實在太少了,這是真的嗎?

不是。

我翻找出手頭上有的浮文字絕版書,逐一查考它們的出版資料,得出結果如下:

- 清涼院流水《COSMIC世紀末偵探神話‧流》,2006年1月一版一刷。(書末國家圖書館出版資料標的是2005年)

- 佐藤友哉《電影般的風格──鏡公彥理想的殺人方式》,2006年1月一版一刷。

- 佐藤友哉《搪瓷靈魂的比重──鏡稜子與變裝密室》,2006年4月一版一刷。

- 佐藤友哉《沉沒的鋼琴──鏡創士還原的犯罪拼圖》,2006年6月一版一刷。

- 舞城王太郎《煙、土或食物》,2006年6月一版一刷。

- 舞城王太郎《世界以密室為本》,2006年7月一版一刷。

- 舞城王太郎《黑暗中的孩子》,2006年9月一版一刷。

(佐藤友哉《鏡姐妹的飛行教室──鏡家事件系列外傳》,2007年6月一版一刷。)

如果再多花一點時間往網絡書局查找,還可以找得到更多,像是冲方丁的《殼中少女》、上遠野浩平的《我們在虛空中巡視夜晚》、清涼院流水「清涼流水」四書、西尾維新一些不那麼有名的早期作品……

要說為什麼尖尖會把這些書目從自己的網站上刪得乾乾淨淨,一是因為它們都絕版了;二是,沒錯,尖尖視它們為黑歷史。

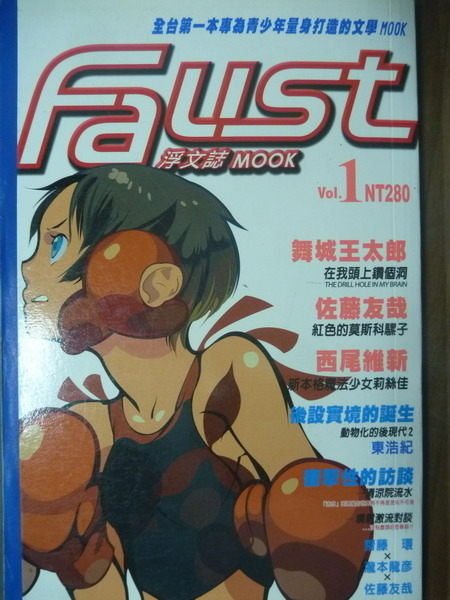

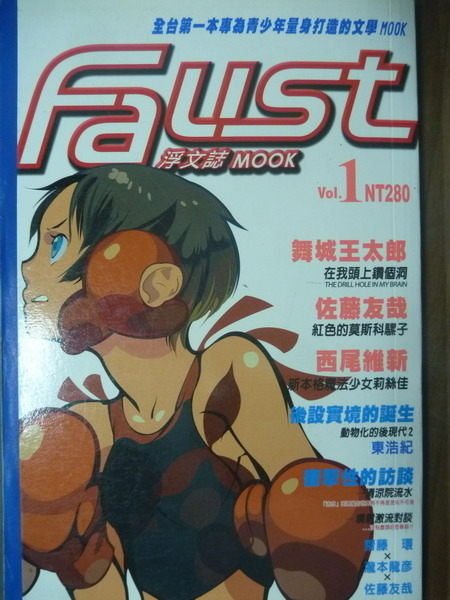

在浮文字成立同期,尖尖出版了雜誌《FAUST浮文誌MOOK》,並將之標榜為「全台第一本專為青少年量身打造的文學MOOK」,它的主要內容翻譯自日本講談社同名雜誌《FAUST》(ファウスト)。這本雜誌的出版不只是為新書系造勢,同時也是用來宣傳第一屆浮文誌新人獎──這個獎項日後演變成後來的「浮文字」、現在的「原創小說大獎」。

(浮文誌第一期。網絡圖片)

那雜誌效果是如何呢?

答案是,台版出了五期,翌年就倒了。

為什麼書會絕版呢?為什麼《浮文誌》這麼快就倒了呢?簡單來說,就是因為這些書根本賣不出去,它們既非「專為青少年量身打造」,內容又不適合台灣市場。那為什麼尖尖這麼笨,要出這些書呢?

我發現,尖尖對輕小說的定義顯然和相規的認知有落差。

何謂輕小說

我不想戰這條月經題目。

維基百科輕小說條目舉出幾個輕小說的特徵。當然它們不是什麼聖典,但我想作為其中一個標準,它多少會有一點參考價值,以下我將以舞城王太郎《煙、土或食物》為例,逐一檢驗這些特徵。

1.主要以青少年、國中生及高中生等年輕讀者為主要對象的小說,目標是為了娛樂讀者。

主角奈津川四郎是一個在美國當外科醫生的廿八歲暴力男,他在故事裡的行動主要是打人、被打、罵髒話、上女人、拿菜刀捅人……唔~

2.書中有漫畫、動畫風格的插圖,以可愛、漂亮的封面及插圖吸引讀者。

這是本書封面:

![]()

(網絡圖片)

3.比起世界觀的設定,作家更重視角色的設定。以角色的個性與魅力為創作重點。

嗯,這點我倒認同,奈津川四兄弟都很有魅力,貫徹了暴力美學的風格。

4.文章淺顯易懂,句子短、大量使用對話、常換行及換段落,使用擬聲擬態語。讓不習慣閱讀大量艱澀文章的青少年族群能夠無壓力的閱讀,但也可能讓非輕小說讀者批評輕小說是品質低劣的小說。

「聖地牙哥大約有三百萬人口,這些傢伙總是像約好了似地同時生病受傷接著通通被送到霍基綜合醫院來。正好人在急診室的我就像多頭馬車一樣忙著把他們送到該去的地方,啪啪啪啪趕完一批,咻咻咻咻又解決另一批,在節奏感上跟廚師沒什麼差別,就像在處理砧板上的食材一樣輕輕鬆鬆。要說跟廚師有何不同之處,就是他們負責切開料理,我們則負責把全部材料照原狀縫合起來。像這種把受傷的東西恢復原狀的工作,在這世上應該只有外科醫生會做而已吧?似乎是這樣沒錯。」

以上是小說第一段,換算成書本的排版,佔了六行。

5.作品有奇幻要素。

沒有。

6.風格上有時受到動、漫畫的影響。

我沒有辦法鑑定,這題要PASS了。

7.作者並不是向青少年訴說一個故事,而是以和青少年讀者相同的視點來描述作者本身認為有趣的故事。

我不知道這一點是不是指故事敘述人為青少年的意思。如果是,那本書主角是一個年近三十歲的成人;即使不是,我也認為故事的敘述格調離青少年很遠。

8.輕小說常被改編成漫畫、動畫和遊戲等。

沒有改編。

9.是不是輕小說沒有一定的標準,基本上出版社歸類是輕小說,它就是輕小說。

這種大絕太強大了。

10.特定叢書和作家的作品被視為輕小說。

舞城王太郎曾經獲得日本大眾文學獎項三島由紀夫賞,以及多次入圍純文學獎項芥川龍之介賞。他的作品,就我所知,在日本很少被歸類為輕小說。

總括而言,我認為《煙、土或食物》並不是常規定義的輕小說,它更加接近大眾文學的範疇。其餘的,像舞城的其他作品和佐藤友哉的鏡家系列,我都不認為它們是輕小說。那為什麼尖尖會把它們放在輕小說為主的浮文字書系?

《FAUST浮文誌MOOK VOL.1》刊出了東浩紀〈後設實境的誕生〉,文中指一般人認定的「輕小說」系列是Young adults文庫,如:

- 角川sneaker文庫(代表作:涼宮)

- 電擊文庫(代表作:夏娜、魔禁)

- fami通文庫(代表作:文學少女)

- 富士見fantasia文庫(代表作:驚爆危機)

等等。為了方便稱呼,我把以上作品簡單稱之為「動漫輕小說」。

東浩紀明言,〈後設實境〉的討論對象並非這些「動漫輕小說」,而是另一些「推理、SF、美少女電玩的狹縫中出現的少數作品,這類作品雖然與輕小說的市場有絕對關連,但並不足以代表所有的輕小說。」(《FAUST浮文誌MOOK VOL.1》,頁201)我相信這才是2005-06年的尖尖所理解的輕小說定義。

綜觀早期的浮文字作者,除了西尾由頭到尾都被定性為輕小說作家之外,其他或多或少都過著跨文類/媒體的創作生活,例如冲方丁寫大眾文學小說《天地明察》入圍直木賞,舞城王太郎寫電影劇本〈NECK〉和漫畫原案《BIORG TRINITY》等等。共同點是他們都離輕小說頗遠。

(有趣的是,舞城、佐藤、清涼院、西尾都是從梅菲斯特獎出道的作家,而梅菲斯特獎是講談社期下獎項;日版《FAUST》是講談社出的。看來早期浮文字跟講談社的關係很密切。)

不過,正如我一開始說的,這些書根本賣不出去。你看我手上的書全都是一版一刷就知道了。它們也很快就絕版了,我手上的《FAUST浮文誌MOOK VOL.1》、《煙、土或食物》和《鏡姐妹的飛行教室──鏡家事件系列外傳》都是經二手通路買到手的;相傳西尾維新的《你我的崩壞世界》只出了不知500本還是1000本,當年網絡上的大家還拿著這本書來相認呢。

「你也是1000人之一嗎?幸會幸會!」

不知道西尾在台灣紅了之後有沒有重印。我看到官網上還有三本存貨。該不會是那三本經歷了十年還沒有人買吧。

所以很快地尖尖就發現走這條路根本行不通吧。2006年剛好是《涼宮春日》火紅的年份,華語地區牽起了一波強大的動漫輕小說熱潮,於是尖尖也就順著這趨勢,轉而推出動漫輕小說,2007年有名的出版品有《死神的歌謠》、《文學少女》等。

最後,《浮文誌》以及它所代表的一系列非傳統輕小說,就此從書架上消失了。

後記:

我一直很想寫一篇討論尖尖浮文字演變的文章,可以說是對我自己的閱讀里程的一次回顧。《涼宮春日》把我拉進輕小說坑,當時是2006年,後來我斷斷續續讀了其他的輕小說作品,最後在浮文字裡找到了佐藤友哉、舞城王太郎、西尾維新,他們的作品改變了我的寫作風格,所以就藉著這個機會,來聊聊這個對我影響深遠的書系。