與主流歷史學研究相比,全球史是個相當特別的領域,或是可說,一種思維與寫作的模式。

首先,全球史作者極度依賴其他學門既有的研究成果,從歷史學、政治學到流行病學無一不包,這個情況迫使各路學者試圖給予全球史學科上的定義。再者,全球史書寫觸及許多既有概念的反思,例如已廣泛受到討論的西方中心主義、現代性和時代劃分;研究者在書寫學術作品或進行教學時,也必須注意這些概念在解釋大規模變遷的脈絡下該如何擺放以確立自身論述所在。最後,全球史在現今世界除了成為闡明塑造人類古往今來命運之力量的可能途徑外(有些人甚至期望以此預測未來),也成為歷史學研究取徑上的新嘗試,一種必須不斷驗明自身與多方向對話的新嘗試。

「一種志在解釋全球規模歷時變遷的故事」?

柯嬌燕(Pamela Crossley)的〈全球史是什麼?〉(“What Global History Is ?”)整理了既有全球史書寫的架構、定義與研究方式,試圖整合這些視角成為盡可能客觀的模式,解釋各時期人類歷史的發展情形。更重要的是,柯也在文中提醒歷史學者和全球史作家之間的歧異性,例如華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的世界體系和威爾斯(H. G. Wells)在《世界史綱》(The Outline of History)中的普世性概念本身即存在主觀性,與之後強調以跨領域研究成果力求客觀敘述的史家如麥茲里希(Bruce Mazlish)和克羅斯比(Alfred W. Crosby)等人的路徑不盡相同,但這些成果都有助於形塑視野更寬廣的歷史書寫,並能使各學科之間的互動更加熱絡,在這個學術研究常因國際政經情勢而時有緊縮情況的時代尤其重要。

威爾斯的《世界史綱》,1920年(圖片來源:維基百科)

然而,如同柯在文中所述「歷史不是過去,而是我們為了再現過去所講述的故事。歷史學家希望他們所講述的故事,與他們能查閱到的全部史料能達到最大程度的吻合,而不僅僅出於他們的願望或是憂慮所創造出來的某種東西」,非歷史學訓練之下的全球史書寫是否能符合此期望?從麥克尼爾(William McNeill)探討西方的興起、華勒斯坦的世界體系到福山(Francis Fukuyama)的歷史終結,這些學者彷彿都試圖將某段或數段屬於不同人群的過去化約為文明/文化的成長故事。全球史研究必須回應的迫切問題即是上述柯指出的歷史學特性,然而「從一個常識性的『事件』回到對『事件』基本要素的重構」對比柯的詳細整理來看,這顯然並非許多全球史作者的核心關懷,全球史書寫仍具有相當強烈的目的性存在,並且能為這些作者甚至是相信這些作者的人的意識形態服務。

簡單來說,每個人都想對全球史書寫給予定義並從中穩固自身論述。無論是美國的五角大廈、各地定位不明的政治實體或印度的賤民權益運動參與者,全球史書寫給予的人類歷史之解釋無非是種可以用來合理化自身作為的利器,例如杭亭頓(Samuel Huntington)的文明衝突理論對實際政治造成的影響。那麼,歷史學如何在全球史已成為一門顯學(甚至暢銷書新寵)的情況下與之對話?

全球化與數位時代的歷史學

法國史家夏提葉(Roger Chartier)在“History: Reading Time”一文回顧1980年代歷史學面臨自身存在危機後的轉變以及全球化時代的歷史書寫,藉由援引符號學、社會學與文學批評等跨學科的研究方式,了解過去特定時段的思維與集體意識。夏提葉從文化研究、書籍史與閱讀史研究出發,提供學界更寬廣的視野探討知識流通與社會結構之間的關係。

夏提葉是法國年鑑學派(Annales school)的代表人物之一(圖片來源:維基百科)

借用卡爾(Edward Carr)的話來說,歷史是過去與現在永無止盡的對話,然而對話形式為何他並沒有繼續闡明。就史學界在1980年代以降的發展來看,歷史學科的訓練與共通概念基礎已有極大變化。自懷特(Hayden White)等人對歷史書寫提出虛構性的批評以來,許多學者都致力於回應這個造就史學存在危機的論調,例如金斯堡(Carlo Ginzburg)認為「奠基於明證和控制的基礎上,認知到歷史書寫的修辭或敘事框架並不意味著否定其真正知識的地位。在這點上,『知識』(甚至是歷史知識)是可能的」。

雖然我們已無法繼續嚮往羅蘭‧巴特(Roland Barthes)「歷史的陽台」(the balcony of history)此種超然態度,但面對後現代挑戰的學者如呂格爾(Paul Ricœur)的觀點則能提供我們重新思考歷史書寫和作為一種創作這件事:呂格爾認為重現過去不只讓過去重生,而是已經包含對於過去的重新思考,而重新思考本身已包含批判態度來建立對歷史的想像。同時,歷史與記憶的也存在相當緊密的關係,「歷史知識有助於驅散集體記憶長期以來塑造的錯誤詮釋與幻想。相反的,紀念儀式與記憶之處制度化的過程往往也是引發歷史學探究的靈感之所在」這段文字即說明了兩者錯綜複雜的關係。

另外,在現今這個號稱全球化的時代,各類型的資源透過網際網路等形式拉近不同地區研究者的距離,使得遠在他方的學者能在極短時間內接觸過去難以查閱的材料甚至彼此交流,而無遠弗屆的網際網路所提供的便利性也使歷史研究成果能被快速檢驗,因為史料不再掌握於少數人之手。由於通訊技術所提供的便利性,前述的歷史與記憶也開始演化出屬於全球化與數位時代的新形態關係。

離散共同體與全球化的文化向度

最後,透過阿帕度萊(Arjun Appadurai)的〈全球化的文化向度〉(“Cultural Dimensions of Globalization”),我們能觀察到以科技為媒介,過去壁壘分明的國族、認同、政治運動等界線正逐漸模糊。散居各地的勞工、留學生與異議人士在異地形成一種不同於安德森(Benedict Anderson)想像共同體的認同模式,而是一種奠基在離散經驗與互動之上的認同,或是說,另一種形式的想像。在此同時,電影、小說、旅行等則是現代世界全球化的媒介,而這些媒介更反映出集體想像在當代社會的影響力,更可能將不同人群以集體想像結合成新的認同群體,甚至能對未來提出藍圖。

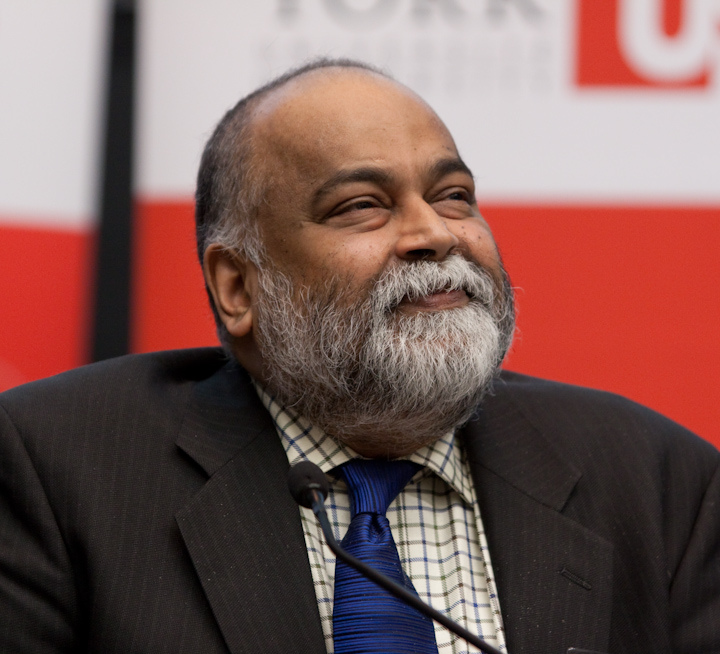

阿帕度萊對後殖民理論與現代性研究有重要貢獻(圖片來源:維基百科)

這個超越國界的離散公共領域(diasporic public sphere)聚集大量跨國交流的成果(例如婦女權益和環保運動)或遠距離的民族主義與宗教活動(例如現代伊斯蘭教),阿帕度萊認為此發展可能成為民族國家概念走向死胡同時的解方,誠如他在文章結尾所述「離散公共領域本身就是多樣化的,它們為後民族的政治秩序形成了嚴重的考驗…我們已經看到,短期內這會是一個野蠻和暴力越來越頻繁的世界。長期下來,在不再受到民族形式拘束後,我們也許會發現,在這個世界上要保持文化上的自由、要維持正義,並不總是要一致且普遍的民族─國家存在不可」。

以上進程並非學者的意志決定,而是學者也身在其中,這也正是書寫全球史的歷史學家身處並試圖理解的世界。

END

不遵守論文期刊格式的參考資料:

Pamela Crossley, “What Global History Is?” in What is Global History?. Cambridge: Polity Press, 2008, pp. 102-121. 中譯本:柯嬌燕著,劉文明譯,《書寫大歷史:閱讀全球史的第一堂課》(臺北:廣場出版,2012)。

Roger Chartier, “History: Reading Time” in The Author’s hand and The Printer’s Mind: Transformations of the Written Word in Early Modern Europe. Cambridge, UK: Polity Press, 2014, Part I, Ch. 2, pp. 27-43.

Arjun Appadurai, “Cultural Dimensions of Globalization” in Bruce Mazlish, Akira Iriye (eds.), The Global History Reader. New York and London: Routledge, 2005, Ch. 27, pp. 276-284. 中譯本收錄於阿君.阿帕度萊著,鄭義愷譯,《消失的現代性:全球化的文化向度》(臺北:群學出版,2009)。

上面那三本閱讀難度較高,在此推薦6本讀起來比較輕鬆,有時也會被選為通識課教材的書籍:

1. 威爾斯的《世界史綱》

→這位威爾斯就是《透明人》(The Invisible Man)與《世界大戰》(The War of the Worlds)小說的原作者,不過《世界史綱》已是上世紀初的作品,有些內容需要更新但還是值得一讀,如果想寫二十世紀初的西方歷史小說卻不清楚當時人們對世界的想法不妨參考XD

2. 克羅斯比的《哥倫布大交換》(The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492,1972)

→環境史研究的奠基作品,以物質交流的角度重新審思航海時代,也締造了「哥倫布大交換」此概念,貓頭鷹出版社有中文譯本(aka大學時的必修課課本)

3. 賈德‧戴蒙(Jared Diamond)的《槍砲、細菌與鋼鐵》(Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies,1997)

→歷史系學生經常人手一本結果沒幾個有好好讀完,包括我XD~《槍砲細菌鋼鐵》是普立茲獎得獎作品,作者試圖解釋歐亞文明為何最終能征服其他文明,並反駁過去解釋歐亞文化霸權是來自知識份子或道德上的優越。作者認為人類的文化/種族差異並非基因孰優孰劣所致,而是得自於地理環境差異與各文化間的物質交流(交流並非全部出於自願,而結果也不一定對所有人都有好處)。中文譯本由時報出版發行。

4. 阿梅斯托(Felipe Fernández-Armesto)的《大探險家》(Pathfinders: a Global History of Exploration,2006)與《食物的歷史》(Food: A History,2001)

→英國史家阿梅斯托寫作不少大眾歷史書籍,研究興趣為大航海時代與物質文明,當然,還有美食~兩本都有中文譯本,之前當文藝復興課和系必修的TA時教授是用《大探險家》當教材,讀起來很像一篇一篇的小故事,學生反應不錯

5. 哈拉瑞(Yuval Harari)的《人類大歷史》(Sapiens: A Brief History of Humankind,2011)

→筆調生動、引人深思的好書,中譯本由天下文化發行。根據維基百科介紹,「作者講述了人類從石器時代至21世紀的演化與發展史,並將人類歷史分為四個階段:認知革命、農業革命、人類的融合統一與科學革命。該書深受賈德·戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵》影響。」所以到頭來《槍炮、病菌與鋼鐵》還是很重要,該挖出來重讀了XD