這是一篇科普性質的文章,主要講述藏傳佛教的發展史。很多可能有疏漏的地方,還請多包涵與指教。

本文介紹的次序如下:第一,阿七(筆者)會暫時以時代劃分,再來以時序性的四個派別粗淺定義本文要談的藏傳佛教,為這篇文章制定範疇;接著,深入介紹幾個主要的藏傳佛教教派體系,簡略的讓讀者理解藏傳佛教內大致上的結構;最後,花較長篇幅介紹格魯派,並且以格魯派為什麼被清朝作為唯一選擇、廣被漢人接受作結。

本文原型是一篇大四時寫的論文,因為論點不集中,且論證品質頗差。因此,在之後稍作簡化、並且潤飾後形成這篇科普性質的文章。

一、藏傳佛教在本文的範疇

本文的藏傳佛教,主要指後弘期。

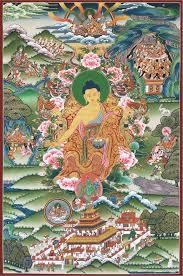

(圖:松贊干布)

松贊干布是西藏吐蕃王朝得以統一、形成的重要人物。他也為佛教種下了土壤,例如「效法上流」的政策,主動吸收當時其他民族(例如唐朝時期的漢族、國王為盎輸伐摩的尼泊爾等)的物質與精神文化。松贊干布在位期間,唐朝崇尚佛教,藏地因為文成公主的聯姻被攜入大量的佛教器物。[1]

藏傳佛教弘法有分兩時期,「前弘期」與「後弘期」,七世紀初葉松贊干布之後,739年天花流行,廣興佛教的金成公主病死後,開始發生本土宗教(本教)與佛教的爭端,此後針對禁佛或興佛的問題,「佛本之爭」開始,一直到九世紀有支持本教的達瑪(838-842在位)禁佛作為一衝擊性事件,在達瑪禁佛前都稱為「前弘期」。[2]前弘期的藏傳佛教因為與本教,也就是藏地的本土信仰太混雜,並不在後續的討論範疇中。

藏傳佛教有派別之分,起始在於在西元十一到十二世紀,此時期印度佛教徒受到伊斯蘭教蘇丹國的侵逼,大部分領土被佔領的情況下,高僧大量逃亡至西藏,推動西藏佛教發展。也因為投師不相同,見解上會有歧異,傳承跟系統都不一樣等因素,才有不同教派的產生。

此外,面對西藏的動盪割據,僧人在民眾間紮根,勢必要有方便當地民俗風情的法門,也就是地方化的過程中,區域性色彩就會加重。而地方勢力的高層與僧人成為互利關係,一方面地方勢力需要僧人安定民心,另一方面僧人需要地方勢力作為弘教資本,所以在元朝統一西藏前,所謂教派為「以一位或一批,有別於其他僧人教法的僧人或僧團為頭,與地方勢力結合的信仰圈」。西藏不同於中國大乘教派因為佛陀不同經典及教義分岐(類似中國天台的五時八教),也不像是印度當初因為戒律而分派,而是以時間先後、地點不同、傳承方式作為分別。[3]

要框定藏傳佛教,本次就以比較有勢力與歷史淵源的四個派別作為藏傳佛教的代表,個別是寧瑪、薩迦、噶擧、以及格魯,作為本次的範疇。

二、寧瑪、薩迦、噶擧、以及格魯的各自特色與歷史簡介

1. 寧瑪派

寧瑪派是「舊派」、「古派」的意思[4],又因為穿著紅帽被稱為紅教[5]。既然前弘期寧瑪不列入本文範疇,筆者採用十一世紀三素爾弘教時期開始論述,也是在當時噶舉、薩迦等派興起時(噶丹派本文不提是篇幅因素),寧瑪派的「系統化時期」。

(圖:與濯浦巴)

三素爾分別是祖孫三人,素爾波且(1002-1062)、素爾穹喜饒札巴(1014-1074)、與濯浦巴(1074-1134)[6]。此派十六世紀晚期前都還是不穩定的寺院集團,直到十六世紀晚期,五世達賴喇嘛(格魯派)支持其建設了多吉札寺成為了寧瑪派主要的寺院。此派特色上對於密咒特別注重,最高境界為「大圓滿法」,根據冉光榮的說法,寧瑪派主張心體本質是遠離塵垢,把握心體便能把握修習[7],而陳惠邦說明其與本教有多類似之處,又與禪宗之「明心見性」多有相似。

2. 薩迦派

(圖:薩迦寺)

藏語稱白色或無色為「薩」或「噶」,作為薩迦派代表的薩迦寺,本尊金剛有金、青、白三色,寺院牆壁也塗滿這三種顏色之線條,故被世俗又稱為花教,第二要介紹的就是此教派。薩迦派的寶王貢覺傑波(1034-1102),原本學習寧瑪派的教法,因為大量譯經出本,並因寧瑪派當時聲譽不振,所以貢覺傑波產生了整頓佛教的念頭。改跟隨卓彌譯師、釋迦耶歇等人學習新的密法(後弘期),並以卓彌所傳的「道果法」作為主教法[8]。

(圖:貢噶寧波)

貢噶寧波(1092-1158)(許明銀《西藏密教》一書則翻譯「慶喜藏」),在以下用薩欽(藏語為薩迦派大師之義)來稱呼他,薩欽是薩迦派初祖,隨著薩欽跟他的後代經營薩迦寺逐漸完整,薩迦派成為龐大的教派之一。傳到五祖八斯巴時,正好1260年忽必烈即位,薩迦派已成當時西藏最大武裝勢力[9],忽必烈封八斯巴(1235-1280)為國師[10]。直至14世紀,薩迦派內部因為過於龐大開始敗壞,直到1345年薩迦寺被噶擧派占領後,就一蹶不振了。[11]前面提到卓彌傳了「道果法」為薩迦派教法,以下說一下道果法是什麼。

道果法主張與大小乘區別的「金剛乘」,主張即身成佛,主張男女性行為「悟空」與「入定」,稱「樂空雙運」。不過,到了後期對於男女雙修法開始有所克制。[12]

3. 噶擧派

藏語的「口傳」,中文音譯「噶擧」;「噶」是佛家的真言,「擧」是傳授。第三介紹的噶擧派,注重秘密口訣,以「師傅口傳,弟子心受」的傳授方法命名。其他稱呼上,像是「噶爾擧」,則是白傳的意思。而噶擧派又稱為「白教」,是因為祖師瑪爾巴學習印度穿著的白色裝束,後代子弟也按此習慣,以白色裝束為主。[13]噶擧派支派繁多,有「四大八小」,八小全屬於四大之一的「帕竹噶擧」,另外三個為「噶瑪噶擧」、「蔡巴噶擧」與「巴絨噶擧」,現在僅存噶瑪格擧、以及帕竹噶擧底下的「止共」、「達壟」、「主巴」[14]。

這邊要特別注意的是,轉世活佛系統乃噶擧派的創舉,而後為其他宗派所仿效。由法主或活佛圓寂日算起,尋找四十九天間有受胎的嬰孩[15],噶瑪噶擧有分黑帽系(至今留存)與紅帽系(滅亡,而滅亡之歷史前後與本次的乾隆時期掛勾)。

最早建立黑帽系活佛以噶瑪拔希(1204-1283)為開始,藏人尊其為「朱欽(大成就者)」,是都松欽巴(1110-1193,噶瑪噶擧派初祖)以後的傳人[16],噶瑪噶擧的噶瑪拔希圓寂時有明確的轉世預言,所以才說活佛系統為其建立的,雖然在許明銀《西藏密教》,筆者沒有查到解釋生成這系統的原因,冉光榮在《中國藏傳佛教史》卻對轉世活佛制度特別劃分了章節說明,並且認為是因為噶瑪噶擧派在當時元初沒有穩定的施主作為後盾(如前述,忽必烈支持的是薩迦派),所以必須要有強大的宗教影響力。

而傳承問題上,領導權的傳承不能再以家族傳承鞏固(因為沒有施主家族性的控制),而需要更加龐大的有效傳承體系。為了讓宗教與經濟都不至於潰散,他們在輪迴觀與師徒傳承基礎上創立活佛轉世制度[17]。噶擧派主要的修行顯密並修之「大手印法」,受印度「性力派」思想而主張男女和合,他們的瑜伽法門需要與女性配偶而完成「手印」,女性被稱為「手印母」。因此修行方法,受到廣大的僧俗抨擊。[18]

4. 格魯派

(圖:宗喀巴)

格魯派是創始於宗喀巴,宗喀巴於1385年受比丘戒後,學格擧、薩迦派密法,1388年,他改戴黃帽,此帽名「班霞」,原為印度「班智達」稱號者所穿戴款式。之前穿戴者皆以戒律聞名,改戴戒律祖師之帽,或許意味著他將改革該時代藏傳佛教戒律鬆弛之問題,之後他也確實開始了一代的宗教改革,將當時阿底峽尊者傳承的噶丹派,噶丹派當時教徒因為散亂,而相較簡單的收納後,以戒律之名繼續於1398年與帕竹噶擧聯合勢力,有「帕竹、格魯,教雖有異,心是一般」之評[19],格魯派勢力逐漸擴大。

格魯派勢力發展從宗喀巴在世時1396-1397接續噶丹派被稱「新噶丹派」,至15世紀前葉前,基本上是蓬勃發展。直到格魯派的政治靠山(帕竹集團)發生「虎年大戰亂(1432)」,勢力開始轉弱,1481年,噶瑪噶擧的紅帽系轉第四世活佛卻札耶歇(1453-1524)擊敗帕竹集團,頓時格魯派失去了政治靠山[20]。之後格魯派的興起,得靠著蒙古、滿族作為靠山才得以興盛。

三、達賴喇嘛之轉世活佛系統確立──與蒙古勢力的糾葛

以東亞漢人文化圈的視角,元代藏傳佛教有前有薩迦派、後有噶瑪噶擧。明代相對於道教,對於藏傳佛教就沒有那麼重視了,況且明代將最大寶法王賜給噶瑪噶擧,意在與格魯派的後山帕竹噶擧抗衡,大乘法王封給已經衰落的薩迦派。而格魯派,則被封大慈法王;這相較之下對於格魯派來說,很難與噶瑪噶擧抗衡的,但北方的蒙古勢力,卻是可以跟明代的漢族相抗衡的。

(圖:俺答漢)

此時與西藏鄰近的(青海地區)的蒙古勢力一方,屬於強悍的蒙古人領袖俺答,因為佔領了藏北,那兒有藏人、蒙古人、維吾爾族人、漢族人、以及眾多混雜的民族,唯一的共通點就是都信仰藏傳佛教,於是俺答做為蒙古一方霸權代表,與索南嘉措作為格魯派代表,雙方於1578年相見。俺答被索南嘉措贈轉輪聖王稱號,而在此時,索南嘉措被贈號「達賴喇嘛」,於是從此他自號「第三世達賴喇嘛」,並將前兩世冠予他的前面的兩位格魯派宗教領袖。從此,達賴喇嘛轉世活佛制度確立。[21]

四、總結──格魯派的成功

自薩迦派於元朝失勢後,薩迦寺遭噶瑪噶擧佔領,之後的格魯派主要的競爭對手,就是噶瑪噶擧派了。寧瑪派基本上在政權上頂多被五世達賴喇嘛扶持,而後就沒有其他的、更多的政治延伸,三素爾時期終究是遙遠的過往了。薩迦派失勢跟噶瑪噶擧得勝,很大的原因在於噶瑪噶擧的轉世靈童制度,讓領導人得以有強大的教育資源、足夠的宗教資本,以及薩迦派本身已經失去了原先的菁英僧人,後繼失勢後才開始出現菁英,卻已遠離政壇。格魯派以戒律為主要的創建理念、又接收了噶擧派的轉世靈童制度,筆者認為才是格魯派興久不衰的理由,並且讓之後乾隆認可,廢除了噶瑪噶擧的紅帽派系。

格魯派宗教教育制度、組織、規範到了完備等級,僧尼的學習方式與程序也清楚嚴明[22],也就是說,制度上的完整,使的格魯派得以發展,制度由戒律發展而來,而以戒律為核心的教派,宗喀巴對事事都明言規定的風格,正是讓外來者得以敬重的風範,在俺答與三世達賴喇嘛見面時,三世達賴喇嘛嚴守戒律、廢除以大量牲畜祭祀、夫葬妻隨的蒙古傳統,才得到當時眾多支持聲音。

[1] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,文津出版,1996,p. 5-6

[4] 許明銀《西藏密教》,世樺,2010,p.62

[5] 陳惠邦〈藏傳佛教與寺院教育〉,新竹師院初等教育學報,2004,p.51

[7] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,p. 43-46

[10] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,p.63;許明銀《西藏密教》p.53

[12] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,p.69-70

[17] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,p.105-110

[18] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,p.110-111

[19] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,p.115-121

[20] 冉光榮《中國藏傳佛教史》,P. 88, 125

[21] 牙氏《達賴喇嘛傳》,文殊出版,1986,P.27